20.7. Infections sexuellement transmissibles

Maladies infectieuses et parasitaires

Article mis à jour le 19 novembre 2025

En dehors des infections par le VIH ou le VHB, les Infections sexuellement transmissibles (IST) sont en augmentation en France depuis les années 2000 malgré le développement des mesures de prévention combinées. La prévention, le dépistage et, en cas d’infection, les traitements des IST sont recommandés chez toutes les personnes migrantes. Cela peut être fait dans les CeGIDD (Centres gratuits d’information de dépistage et de diagnostic), même en l’absence de droits à la sécurité sociale et de façon anonyme si besoin. La découverte d’une IST doit conduire au dépistage des autres IST, à la promotion de l’utilisation des préservatifs interne (féminin) ou externe (masculin), au dépistage et/ou traitement de la/du/des partenaires actuel.le.s ou récent.e.s, et à faire le point sur les recommandations vaccinales.

La prévention combinée = choisir les bons outils en fonction de ses pratiques sexuelles

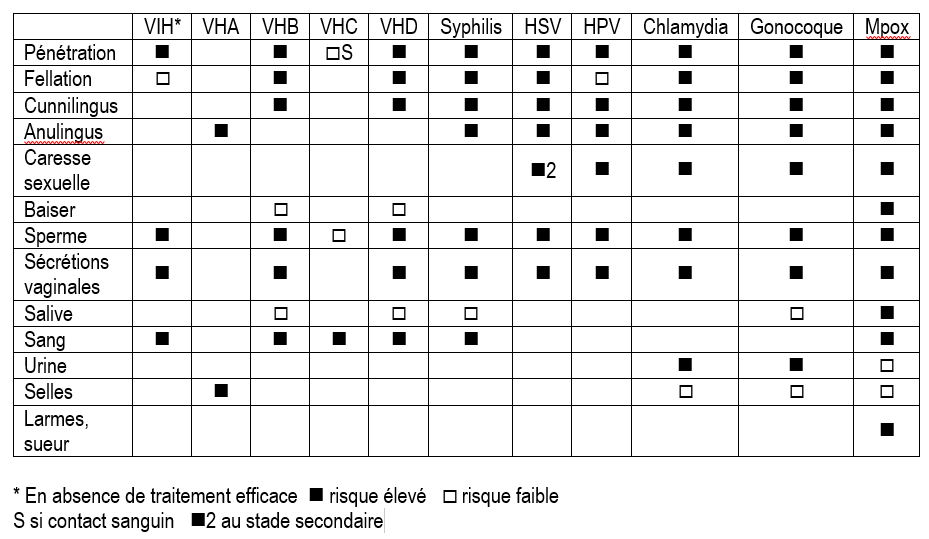

Risques de transmission des IST en fonction des différentes pratiques

La prévention combinée repose sur 3 grands axes :

Promotion de l’utilisation de préservatifs :

- délivrance gratuite pour les moins de 26 ans en pharmacie ;

- remboursement à 60% par la sécurité sociale sur ordonnance. Prise en charge à 100% par l’AME et la C2S ;

Renforcement du recours au dépistage :

- « Mon test IST » (VIH, VHB, syphilis, gonorrhée, chlamydiose) sans ordonnance et sans rendez-vous en laboratoire de ville ;

- pris en charge à 100% par l’assurance maladie pour les moins de 26 ans ;

- remboursé par la sécurité sociale + mutuelle pour les personnes de 26 ans et plus âgées ;

- CeGIDD, lieu de dépistage et de soin, gratuit et possiblement anonyme ; délivrance du traitement si nécessaire ;

- possibilité de proposer une notification anonyme aux partenaires exposé.es suite à un dépistage positif, https://www.notification-partenaire.fr/ ;

- campagnes de réalisation de TROD (VIH, VHB, VHC).

Traitements :

- surtout dans le cadre du VIH (TPE, TASP, Prep ; voir 20.6. Infection par le VIH) ;

- vaccination HPV (campagne vaccinale au collège, rattrapage possible jusqu’à 25 ans), VHB, VHA ;

- surveillance de la résistance aux antibiotiques dans le cadre des IST bactériennes.

IST bactériennes

Chlamydiose (Chlamydia trachomatis). C’est l’infection la plus fréquente chez les jeunes (55 000 personnes diagnostiquées et traitées en 2023, 54% d’hommes). Parmi les femmes, il existe un risque de stérilité tubaire et de grossesse extra-utérine. Les symptômes sont peu spécifiques et rares (écoulement clair, érythème, brûlures, douleurs pelviennes), ils surviennent une à trois semaines après la contamination. L’HAS recommande un dépistage systématique des femmes sexuellement actives de 15 à 25 ans y compris les femmes enceintes, et un dépistage opportuniste ciblé :

- des hommes sexuellement actifs, présentant des facteurs de risque, quel que soit l’âge ;

- des femmes sexuellement actives de plus de 25 ans présentant des facteurs de risque ;

- des femmes enceintes consultant pour une IVG, sans limite d’âge.

Les facteurs de risque de chlamydiose sont : multi partenariat (au moins deux partenaires dans l’année), changement de partenaire récent, individus ou partenaires diagnostiqués avec une autre IST (gonocoque, syphilis, VIH, Mycoplasma genitalium), antécédents d’IST, HSH (Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes), personnes en situation de prostitution, avoir subi des violences sexuelles. Les tests de dépistages recommandés sont les test PCR incluant le duplex Chlamydia/ gonocoque. Chez la femme, l’échantillon vaginal (prélèvement par un clinicien ou auto-prélèvement) est préféré au prélèvement urinaire. Chez l’homme, un test sur premier jet urinaire est recommandé. Le prélevement urétral n’est plus recommandé car douloureux, mal vécu par le patient et pas plus sensible. Plusieurs traitements sont possibles : doxycycline 100mg x2 /j pendant 7 jours en 1ère intention pour éviter la pression de sélection sur Mycoplasma genitalium ; sinon azithromycine 1 g dose unique. L’abstinence ou les rapports protégés sont recommandés jusqu’à résolution des symptômes et jusqu’à la fin du traitement par doxycycline ou 7 jours après la dernière dose d’azithromycine.

Gonococcie (Neisseria gonorrhoeae). La gonococcie (ou blennorragie) est décrite depuis longtemps essentiellement chez l’homme sous forme d’une urétrite. La femme présente le plus souvent un tableau clinique de vaginite avec des risques de stérilité en l’absence de traitement. Les signes cliniques sont peu fréquents chez les femmes mais fréquents chez les hommes (brûlures mictionnelles et/ou écoulement jaune par la verge, douleurs au bas ventre, fièvre), ils apparaissent 2 à 7 jours après la contamination. Cette IST est en augmentation dans les deux sexes, est plus fréquente chez les hommes et surtout les HSH, parmi lesquels les formes asymptomatiques extragénitales (localisation du gonocoque au niveau oral et anal) sont devenues les plus fréquentes. Le diagnostic se fait par identification de la bactérie par PCR puis mise en culture systématique à partir d’un prélèvement urétral ou 1er jet urinaire chez l’homme, vaginal chez la femme et/ou oral/anal pour les formes extragénitales dans les deux sexes. Le traitement recommandé est la ceftriaxone 1g en injection intramusculaire ou intra-veineuse, La ciprofloxacine 500mg en dose unique est uniquement envisageable sous couvert d’un antibiogramme car la résistance aux fluoroquinolones est très fréquente). Un contrôle biologique est recommandé à J14 post-traitement si utilisation d’un autre traitement que la ceftriazone, infection acquise en zone Asie pacifique ou risque de resistance et dans les 72h en cas de persistance des symptômes. Le traitement simultané et présomptif de la chlamydiose est recommandé en cas de risque de « perdu de vue ». Le dépistage et le traitement des partenaires doit être proposé. Les rapports doivent être protégés pendant 7 jours après le traitement.

Syphilis (Treponema pallidum). L’incidence de la syphilis est en augmentation en France entre 2021 et 2023 avec 5800 personnes diagnostiquées en secteur privé et 2500 en CeGIDD en 2023, 89% de ces diagnostics concernent des hommes. Parmi les personnes avec un diagnostic positif de syphilis en CeGIDD, 26% était nées à l’étranger. La syphilis touche majoritairement les HSH (67%), puis les hommes hétérosexuels (21%), les femmes hétérosexuelles (12%), et les FSF (Femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes, 1%). Elle est due à un tréponème (Treponema pallidum) et évolue en plusieurs stades : syphilis récente (syphilis primaire, secondaire et latente précoce) et syphilis tardive (tertiaire et latente tardive). En l’absence de signe clinique, la syphilis est latente et le diagnostic n’est possible que par les tests sérologiques). En cas de chancre (ulcération), le diagnostic est essentiellement clinique. La sérologie (TPHA/VDRL) permet d’établir le diagnostic, le VRDL lorsqu’il est positif est associé au titrage des anticorps. Toute lésion cutanéo-muqueuse justifie la prescription d’une sérologie de la syphilis dont les lésions peuvent simuler une autre maladie. Le dépistage est obligatoire lors du 1er examen prénatal. Le traitement utilise une pénicilline (extencilline®), et en cas de contre-indication, la doxycycline 100 mg x 2 pendant 14 jours. Le suivi sérologique se fait sur le VDRL 3, 6 et 12 mois (décroissance et négativation du VDRL ; le TPHA décroît mais reste positif, constituant une cicatrice sérologique). Le dépistage des partenaires est indispensable.

Lymphogranulomatose vénérienne (LGV) ou maladie de Nicolas et Favre. Elle se développe suite à une contamination par Chlamydia trachomatis sérotypes L1 à L3. Incubation de 2 à 60j, évolution en 3 phases non systématiquement observées (micro-ulcération génitale ou anale, puis adénopathie inguino-crurale ou ano-rectite aigue puis fissure, rétrécissements). Le diagnostic se fait sur une PCR avec génotypage et un traitement par doxycycline est recommandé, 100mg 2fois par jour pendant 21 jours.

Mycoplasma genitalium. Cette bactérie étant dépourvue de paroi, il y a une résistance naturelle à tous les antibiotiques agissant sur la paroi. M. genitalium est le seul mycoplasme classé parmi les microorganismes responsables d’IST. Il s’agit d’un agent reconnu et émergent. Il existe de nombreux portages asymptomatiques. Le dépistage doit être effectué uniquement en cas de symptômes d’urétrite ou de rectite. En effet, il existe une résistance aux macrolides évaluée à 30% en population générale et jusqu’à 75% parmi les cohortes de suivi d’utilisateurs de Prep, et des résistances combinées peuvent conduire à des impasses thérapeutiques. Le diagnostic se fait par biologie moléculaire (PCR).

IST virales

Herpès génital (Herpes simplex de type 2 ou 1, HSV). Les signes (douleur, irritation et éruption vésiculeuse sur les organes génitaux) apparaissent 1 semaine ou plus après la contamination. Le diagnostic est clinique. Traitement par aciclovir 200 mg x 5/j x 7 à 10 jours, ou valciclovir 500 mg x 2/j per os pendant 10 jours.

Infections à papillomavirus (papillomavirus humains, HPV). C’est une des IST les plus fréquentes, on estime que 70 à 80% des personnes sexuellement actives contracteront une infection à HVP une fois dans leurs vies. Il existe de nombreux variants ; certains sont responsables de tumeurs bénignes de la peau et des muqueuses (HPV bas risque) dont les condylomes, tandis que d’autre sont associés à des cancers muqueux (HPV hauts risques). Les condylomes externes sont des petites tumeurs bénignes sur les organes génitaux. Le délai d’incubation est très variable après la contamination. Le diagnostic est clinique. L’existence de condylomes justifie un bilan d’extension (frottis cervical ou cervico vaginal ; anuscopie) et un bilan des IST associées (PCR CT, sérologie de la syphilis, de l’hépatite B et du VIH). Il existe 3 types de traitements (chimique, immuno-modulateur ou physique, et chirurgical). Le choix du traitement doit être orienté par les nouvelles recommandations de l’HAS de novembre 2024. Tous les traitements ont 30% de risque d’échec et ne traitent pas le portage viral. La prévention des 2 types de HPV (haut et bas risque) repose sur la vaccination multivalente (voir aussi 16.9 Vaccination) Les recommandations incluent dorénavant les filles et les garçons avec des campagnes vaccinales en milieu scolaire de 11 à 14 ans. La vaccination nécessite 2 doses et un rattrapage est possible jusqu’à 26 ans avec un schéma vaccinal en 3 doses.

La vaccination contre le HPV ne modifie pas les recommandations en terme de dépistage du cancer du col de l’utérus qui reste nécessaire et à renouveler régulièrement selon l’âge et la présence du papillomavirus. Entre 25 et 29 ans, deux frottis sont recommandés à 1 an d’intervalle avec analyse cytologique puis si les résultats sont normaux, un nouveau frottis dans 3 ans. Entre 30 et 65 ans, le dépistage se fait par la détection du HPV à haut risque sur les cellules du col de l’utérus, 3 ans après le dernier frottis normal puis tous les 5 ans si le virus est absent. En cas de présence du virus, un examen cytologique est recommandé, ainsi qu’une colposcopie en fonction des résultats. Une prise en charge spécialisé est alors nécessaire.

Mpox (anciennement « monkeypox » et « variole du singe ») est une maladie causée par le virus Monkeypox. Au printemps 2022, des cas ont été signalés en Europe et en Amérique du Nord, sans que les personnes atteintes aient voyagé dans un pays où survient habituellement cette maladie et sans contact avec une personne ayant voyagé dans l’un de ces pays (Afrique de l’ouest et bassin du Congo). Cette épidémie était la conséquence de l’émergence d’un nouveau sous-clade du virus, le sous-clade IIb, dont la majorité des cas concernaient des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. En 2024, Santé publique France a recensé 221 cas, un nombre nettement inférieur au pic de l’épidémie de 2022, en lien notamment avec la campagne vaccinale efficace réalisé avec le soutien des associations LGBTQIA+. La transmission interhumaine est fréquente et se produit à l’occasion d’un contact avec :

- les lésions cutanées du malade (croûtes, boutons) ou les muqueuses internes (comme la bouche, le sexe, l’anus) ;

- les fluides corporels ;

- des objets que le malade a contaminés, comme des vêtements ou du linge de lit, des ustensiles de toilette (rasoir, brosse à dents), des ustensiles de vaisselle… ;

- dans une moindre mesure, par les gouttelettes (postillons, éternuements…).

Les symptômes principaux de Mpox sont une éruption vésiculeuse plutôt sur le visage, la région ano-génitales, les paumes et les plantes qui peut se généraliser. Les muqueuses sont également concernées (bouche et région génitale). Cette éruption est fréquemment accompagnée de fièvre. L’incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours. La phase de fièvre dure environ 1 à 3 jours. La maladie guérit le plus souvent spontanément, au bout de 2 à 3 semaines mais parfois 4 semaines. Le traitement du Mpox vise essentiellement à soulager les symptômes (en particulier la douleur) et à prévenir ou traiter les complications (surinfection et cicatrices inesthétiques). Quelques hospitalisations ont été rapportés en France. En Afrique centrale, l’épidémie est mal contrôlé avec de nombreux nouveaux cas en 2024 et près de 1000 décès en 2024 (866 jusqu’à début octobre). Il existe des recommandations spécifiques en cas de voyage en zone d’endémie (vaccination, respect des gestes barrières, surveillance au retour). La vaccination (2 injections à 30 jours) est recommandée pour les HSH et les personnes trans ayant des partenaires multiples, les travailleurs du sexe, les professionnel.le.s des lieux de consommation sexuelle et les partenaires des personnes concernées.